“控制科学与工程”学科始建于1956年,1979年挂靠“动力工程”学科招收硕士研究生,1995年获批“吉林省首批普通高等院校重点建设学科”,1998年获批“控制理论与控制工程”二级学科硕士授权点,2006年获评为吉林省重点学科;2008年获批“控制科学与工程”一级学科硕士学位授权点,2011年获评为吉林省高校“十二五”优势特色重点学科;2018年获批“控制科学与工程”一级学科博士学位授权点,并获批为吉林省特色高水平学科专业“一流学科B类”。该学科所对应的“自动化”本科专业为“国家级特色专业”、“教育部卓越工程师培养专业”、“吉林省品牌专业”、“吉林省第一类特色专业建设点”,2019年6月已完成自动化专业工程教育认证现场考察。

1. 学科平台

本学科现建有国家级科研平台1个:国家发改委多能源互补高效供能管理技术工程实验室;省级科研平台4个,分别是:吉林省节能与测控技术工程实验室、吉林省精密驱动智能控制国际联合研究中心、吉林省人工智能及能源电力应用工程实验室、智慧能源先进控制技术实验室。以上平台科研设备先进,实验面积充足,共拥有大型仪器设备286台/套,总价值6235.5万元,实验室面积6172平方米。以平台为依托,近3年,学科主持和承担国家重点研发计划、国家自然科学基金等国家、省级项目52项,科研总经费达5293.4万元;获国家科技进步奖1项、省部级科技奖项7项;授权发明专利15项;发表SCI、EI论文220篇;承办国内外学术会议4次。

吉林省节能与测控技术工程实验室

吉林省精密驱动智能控制国际联合研究中心设备

吉林省智慧能源先进控制技术实验室

近年来科技奖励列表

序号 | 获奖项目名称 | 奖励名称 | 奖励等级 | 类别 | 获奖日期 |

1 | 电制热储能提升电网消纳风电能力技术 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 国家级 | 2019.12 |

2 | 面向规模化新能源消纳的智能发电关键技术及应用 | 吉林省科技进步奖 | 一等奖 | 省部级 | 2019.10 |

3 | 长周期服役汽轮机安全高效运行节能优化技术研究与应用 | 吉林省科技进步奖 | 二等奖 | 省部级 | 2017.11 |

4 | 广义人工味觉与人工嗅觉技术开发研究及应用 | 吉林省科技进步奖 | 二等奖 | 省部级 | 2016.11 |

5 | 基于视觉技术的循环冷却水检测、污垢识别与除垢装置 | 吉林省科技进步奖 | 二等奖 | 省部级 | 2015.10 |

6 | 复杂非线性系统的建模、检测及先进控制理论研究 | 吉林省自然科学奖 | 二等奖 | 省部级 | 2017.11 |

7 | 具有经济性分析功能的多等级大型火电机组仿真系统 | 吉林省科技进步奖 | 三等奖 | 省部级 | 2019.10 |

8 | 切换系统控制与故障诊断方法研究 | 吉林省自然科学奖 | 三等奖 | 省部级 | 2019.10 |

2. 团队建设

目前学科成员共68人,其中教授10人,副教授30人,博导3人,博士45人,博士学位教师占比为66%;拥有国家级、省部级人才称号专家9人次;学科现有省级教学团队2个,市级科研团队1个。为强化学科教师科研能力,每年均选派2名以上青年教师赴国外访问研修,为期1年,到目前为止,本学科具有海外学习经历的教师共25人,团队整体在相关国际前沿研究方向上已经具备了广阔的国际视野,发展前景良好。

科研团队现场考察交流

3. 学科带头人

学科带头人:王建国,男,东北电力大学副校长,二级教授,博士生导师,吉林省有突出贡献的中青年科技专家、吉林省拔尖创新人才。主要研究方向为:发电设备状态分析与故障诊断、换热设备污垢机理及对策研究、动力电池梯次利用研究。近五年,主持及参与国家自然科学基金面上项目、省部级重大项目等纵向科研课题11项;与企业合作,主持横向科研课题10余项,科研经费共800余万元;发表论文35篇,其中SCI、EI检索20篇;获批国家发明专利10项;主持及参与的成果获国家科技进步二等奖1项、省科技进步一等奖2项、二等奖3项。

王建国教授

王建国教授科研团队

4. 学科主要研究方向

本学科主要围绕火电、核电、新能源发电、分布式发电、电力机器人等对象,以学科下设的自主研究机构:先进控制理论及电站应用研究所、发电设备检测与诊断技术研究所、机器人及图像视觉检测技术研究所、先进传感器技术研究所、节能与测控技术工程实验室为依托,开展控制理论及应用、传感技术等研究。主要研究方向包括:

1、先进控制理论及应用。主要研究控制理论及其在电力生产、电网技术、精密机械加工、飞行器控制等方面的应用。

2、检测与故障诊断技术及应用。主要研究发电、输电、工业生产等场合的关键设备状态监测、故障诊断与预警技术。

3、电站节能与测控技术。主要研究火力发电的新型绿色燃烧技术、发电过程中的节能减排技术、新能源发电中的自动化技术等。

4、机器人与计算机视觉技术。主要研究机器人的视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉等方面的智能感知技术、机器人智能导航技术、机器人控制技术、飞行器控制系统以及上述技术在电力生产、输送等过程中的应用。

5、传感器原理及其应用。主要研究新型传感器的原理仿真、制备、性能分析以及各类传感器在电力生产、工业制造中的应用。

学科现有博士生导师3人,每年招收博士研究生5-10名,并逐年递增;每年招收全日制硕士研究生120名;在上述研究方向和领域内,不断取得了丰硕的研究成果。

飞行器控制研究平台

光伏清洗机器人平台

传感与检测技术研究平台

5. 实验室建设

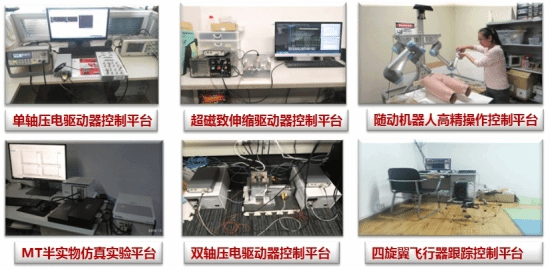

本学科以1个国家级、4个省级实验室为依托,每年投入大量人力和资金用于实验室建设。目前学科实验室面积6000余平方米,拥有了诸如超磁致伸缩驱动器控制平台、双轴压电驱动器控制平台、空冷岛积灰特性实验系统、换热设备污垢检测与处理实验装置、新能源测控实验平台、磁控溅射仪、光纤传感实验平台、过程控制实验平台、飞行器群组等高精尖科研仪器设备,足以满足学科教师的科学研究工作需求;此外,学科针对本科和研究生的教学工作,还建有运动控制实验室、机器人实验室、计算机控制系统实验室、热工实验室、电站参数检测与控制实验室、热工参数校验实验室、电力工业生产过程虚拟仿真实验室、热工过程控制实验室等专业实验室,可以充分满足各层次人才培养的教学需求。每年,本学科向社会输送本科生200余名,硕士研究生100余名,这些人才逐步在电力及相关领域的企业、科研院所成为技术骨干和优秀的管理者,有效提高了学科知名度和社会影响力。

过程控制实验室

PLC实验室